Hari ini, krisis ekologi di Indonesia semakin menjadi dan terasa dekat dengan setiap orang. Dulu orang mengira Bali disangsikan dari banjir dan tanah longsor, tapi sekarang hal itu terjadi di sana pada September 2025. Sungai Kapuas, Mahakam, dan Barito di Kalimantan juga tercemar lumpur pertambangan dan limbah kelapa sawit karena banyaknya pohon yang ditebang guna memberi ruang bagi lebih banyak kelapa sawit dan pertambangan batubara. Di lain tempat, bencana juga dialami oleh masyarakat pesisir utara Jawa karena erosi pantai.

Tiga kejadian bencana tadi hanyalah beberapa contoh betapa rentannya lingkungan kita. Segala bencana ini bukan hanya peristiwa alam, melainkan juga hasil dari perspektif pembangunan yang menempatkan manusia, terutama kepentingan ekonomi dan politik segelintir elit, sebagai pusat kehidupan dan melihat alam sebagai alat yang dapat digunakan.

Misalnya, deforestasi skala besar di Kalimantan dan Papua menunjukkan bagaimana hutan yang telah menjadi rumah bagi masyarakat setempat selama berabad-abad ditebang untuk memberi jalan bagi investasi dalam minyak sawit, kayu, atau pertambangan. Proyek pertambangan nikel di Sulawesi, yang seharusnya membantu dunia beralih ke energi yang lebih bersih, malah merugikan laut, menggusur nelayan dan petani lokal, serta menghilangkan pekerjaan masyarakat. Ini semua menunjukkan bahwa fokus pembangunan pada manusia dan kapitalisme sebenarnya semakin merusak lingkungan dan masyarakat.

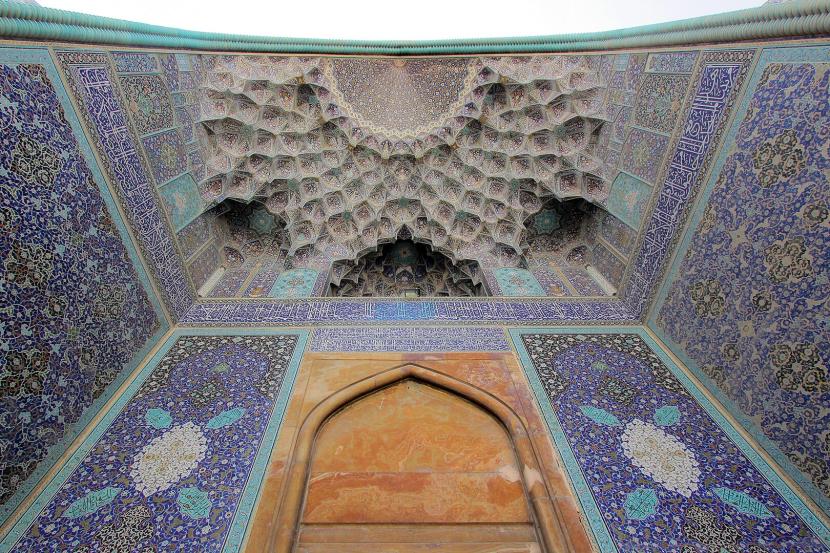

Dalam keadaan ini, Islam yang dipeluk sebagian besar orang Indonesia seringkali tampak tidak pasti. Kesalehan terbatas pada ibadah pribadi—seperti salat, puasa, dan sedekah—dan hubungan antarpribadi, sedangkan kesalehan ekologis, yang mencakup kepedulian dan tanggung jawab terhadap alam sebagai ciptaan Tuhan, diabaikan. Faktanya, kerusakan ekologis juga merupakan krisis bagi Islam: bagaimana seorang Muslim bisa saleh jika mereka tidak menghormati alam, yang Alquran sebut sebagai tanda-tanda (ayat-ayat) Allah?

Di sinilah gagasan Muhammad Al-Fayyadl tentang "Islam Kosmik" relevan dibicarakan. Fayyadl, aktivis Forum Nasional Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) dan Lingkar Studi Filsafat (LSF) Nahdliyyin, menyebut Islam Kosmik sebagai keberislaman dan korelasinya dengan kesadaran dan keberpihakan pada lingkungan hidup. Di berbagai tulisannya serta di banyak ceramahnya yang berserak di media daring, Fayyadl menyebutkan bahwa Islam Kosmik adalah eksperimentasi gagasan tentang keberislaman yang ditawarkan sebagai kritik sekaligus problem solver atas berbagai persoalan sosial yang cenderung diabaikan umat Islam, salah satunya adalah persoalan sosial ekologis (Fayyadl, 2020).

Islam kosmik mencoba memulihkan hubungan triadik antara Tuhan, alam, dan manusia yang sejauh ini tereduksi oleh cara pandang antroposentrisme yang melihat manusia sebagai agensi dan subjek sentral dalam kehidupan. Dalam pandangan antroposentrisme, segala unsur yang ada di bumi ini, seperti flora, fauna, air, udara, dan lanskap alam lainnya hanya dilihat dan ditempatkan sebagai instrumen manusia semata dalam rangka melindungi keberlanjutan hidup manusia itu sendiri.

Lingkungan hidup dilestarikan bukan karena kepentingan lingkungan hidup itu sendiri sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsiknya, tapi lebih karena kepentingan manusia. Cara pandang antroposentrisme demikian, selain telah menempatkan keber-ada-an alam sebagai entitas yang melayani eksistensi manusia, juga sekaligus akan membenarkan segala tindakan manusia pada alam, baik yang bersifat pelestarian maupun eksploitasi atau perusakan. Daerah aliran sungai perlu dikonservasi, misalnya, agar pemukiman manusia tidak dilanda banjir. Atau bukit karst perlu dieskplorasi demi menjaga suplai semen sebagai salah satu bahan bangunan kebutuhan manusia (Fayyadl, 2021; Suryajaya, 2022; Naes, 1978).

Di sini, Fayyadl menolak pandangan antroposentrisme semacam ini dalam wacana ekologi. Penolakan Fayyadl ia kemukakan melalui tesis yang ia formulasikan sebagai Islam kosmik. Melalui Islam kosmik, Fayyadl menekankan pentingnya kebertuhanan sekaligus keberislaman dalam menjaga tatatan kosmos. Kosmos yang dimaksud Fayyadl adalah senada dengan pengertian alam semesta beserta segala unsur yang membentuknya.

Bila antroposentrisme cenderung mereduksi keberadaan Tuhan sekaligus alam yang sejatinya menjadi bagian dalam kehidupan manusia—bahkan jika kehidupan beragama manusia yang menganggap Tuhan itu ada, maka dalam praktik beragama bagi subjek antroposentrisme, Tuhan pun direduksi pada hubungan antar manusia semata—maka Islam kosmik yang mencoba menggeser pandangan antroposentrisme ini akan menyatakan bahwa berislam adalah selain bertuhan, juga ber-alam dan ber-manusia.

Hubungan ketiganya akan membentuk tatanan kosmos (al-kawn) yang etis. Dengan demikian, Fayyadl menyebut Islam kosmik adalah syarah filosofis yang didasarkan atas nama Allah Swt., Rabb al-‘alamin, Tuhan kosmos (Fayyadl, 2021).

Jika ditelisik lebih lanjut, Islam Kosmik pada dasarnya juga menyiratkan penolakan tidak hanya pada antroposentrisme saja, melainkan juga menolak cara pandang biosentrisme dan ekosentrisme dalam konteks filsafat lingkungan. Jika antroposentrisme lebih mengedepankan prinsip-prinsip etis mengenai lingkungan hidup yang ditentukan oleh kepentingan manusia, maka biosentrisme memperluas prinsip-prinsip etis tersebut dengan menekankan ketentuan pelestarian lingkungan hidup adalah juga untuk kepentingan seluruh organisme (non-manusia); dan semakin diperluas oleh ekosentrisme yang turut menyertakan unsur anorganik (tak hidup/lanskap alam seperti gunung, sungai, udara, cahaya) sebagai yang juga berkepentingan dalam ekosistem.

Fayyadl menolak, selain antroposentrisme secara langsung...

1 month ago

45

1 month ago

45